台風のあとに流れ込んだ北風で、朽木から北の空は重苦しい雲に覆われている。道路脇の温度計は12度で、一挙に気温が下がり、まるで11月の下旬くらいにも感じる。 台風のあとに流れ込んだ北風で、朽木から北の空は重苦しい雲に覆われている。道路脇の温度計は12度で、一挙に気温が下がり、まるで11月の下旬くらいにも感じる。

周辺の山肌に紅葉したところは全く見えない。高速道路の事故と、度々低速車に先を遮られて登山口に着くのが1時間ほども遅れてしまった。

路面には杉の枝が散乱し、ときどき車体を打つ。杉の枝くらいでは壊れるはずもないのだが、鋭い石等にあたるとバーストの恐れがあるのでヒヤヒヤものだ。

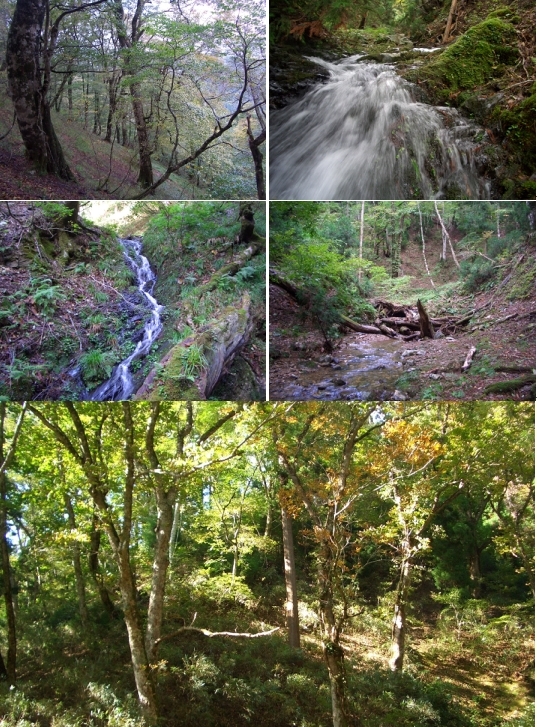

杉の葉っぱと泥にまみれて着いた府大小屋前の、暗くて、雨に濡れた様を見るにつけ、勢いが幾分そがれる。増水し、ゴミ芥を綺麗に流し去った谷川の、澄んだ勢いのある流れは対照的な見ものである。

府大小屋前までは日差しも無く、紅葉した栃の葉の光も無く、雨後の侘しさだけが道連れである。ここから谷川を渡り、府下3番目の高峰・三国岳まで、それは厳しいだけの道が続く。

岩屋谷(随分古い時代の修行場であったらしい岩屋があり、不動明王などとともに祭られている)の急斜面に沿った登山道を辿ると、第一の岩屋がある。

このあたりはまだ余裕があって、第二の岩屋が、谷川まで下ったところにあり、右からの支流を3っつ程渉ると、ここからが本番である。このコースは「滑り台コース」と表現するのが良いらしいので、滑り台の上を、転げないよう足を蟹股に登るのであるが、気休めの景色などを見る余裕どころか、アキレス腱が伸びきって切れそうな程痛い。転げたら、深い谷底まで一気に落ちる事は間違いない。

九十九折れの踊り場から、やや下に向かって三の岩屋がある。右隣に聳える経ヶ岳と三国岳の間には、朽木桑原から上り詰めた鞍部に茶屋が在るほどの街道であったらしく、この岩屋も、人里遠く離れた人跡未踏の深山幽谷ではなかったようである。登山道はまさに見上げた山肌に続き、小休止の場所さえ殆どない。

7合目付近まで登ると、たった一箇所平坦な場所に差し掛かる。紅葉が進むと、コミネカエデなどの色合いが、一際綺麗に感じられる休み場所である。ここを過ぎても傾斜は緩まない。杉の巨木を越え、県境尾根に出たところで、やっと普通の斜度の登山道に出会う。北に進み、傾斜を少し登ると三国岳ピークである。晴れていたら、比良連峰が目の前に広がる筈なのだが、今日は雲の中である。

P941方面から声が聞こえる。三国岳ピークを降り、経ヶ岳との肩に差し掛かったところでおっちゃん二人連れに出会った。目の前のブナの倒木に生えたキノコが食べられるかと聞く。それはツキヨダケであったので、裂いて見ると確かに黒いシミがあり、一応納得して貰って収穫物を見せて貰った。袋の中にはエノキダケが数本。真にささやかな収穫である。

P941に向かい始め、俄かに梢が騒がしい。大風と同時に大粒の雨が降り出しカッパを着た。温かいが自由が幾分束縛される。西尾根を辿り、ウロウロ徘徊して最後にロロノ谷に下降。目ぼしいものも無く、ずっと雨模様が続く。ロロノ谷から東側斜面を巻いて三ボケまで移動。ブナの倒木が斜面を塞ぎ、見通しが悪い。滝場なので誤ると怖い。

三ボケの出会いにある滝壺は土砂で埋まり、随分平易な谷川に変わっていた。

小さめのマムシと出合った。鎌首を擡げて威嚇することもない、おとなしい奴である。杉の小枝で少しだけ脇に退いて貰った。三ボケから水の多い東の谷を遡行、三国岳の少し手前で県境尾根に出た。この頃から西側の空は青空に変わった。だいたい帰る頃には良い天気になり日差しが戻る。これは自身の責任よりも、山の神さんとの相性だろうか。

|