3週連続となると流石に同じ熊渡りコースにも嫌気がさす。途中の尾根から直線で登る道を開いても良いだろう。もともとこのコースは登山道ではなく、林業関係者の作業道で、数年前までは、登山者の姿を見ることは稀であった。行者還トンネルからの登山者増加の結果、マイナーなこのコースを歩く人が増えきた。古い、河合からのロングコースを歩く人の数もまた増加したようである。 3週連続となると流石に同じ熊渡りコースにも嫌気がさす。途中の尾根から直線で登る道を開いても良いだろう。もともとこのコースは登山道ではなく、林業関係者の作業道で、数年前までは、登山者の姿を見ることは稀であった。行者還トンネルからの登山者増加の結果、マイナーなこのコースを歩く人が増えきた。古い、河合からのロングコースを歩く人の数もまた増加したようである。

新たなコース開拓には、雨模様の今日の様な日は避けたい。オオヤマレンゲの咲く7月初旬までには何処かをやってみたい。栃尾山方面も併せて現在検討中である。それにしても熊渡りの路上には既に一台分の余地しか残されていない。父親と釣りに来たらしい若者、何処へ行くのか、と聞いてきた。その父親は、立派な釣り支度で岩の上に佇み、静かな水面の浮きを見詰めている。

自身の経験から云えば、マスの仲間は水流の傍のエネルギーロスの少ない場所を選んで、上流から流れてくる、水面に近づく羽虫などを狙っている筈である。早朝であることを考慮に入れても、あの釣り方では当たりは当分難しかろう。青年は「大峰の山々」にはまるで思い当たるものが無い様である。「それは、有名なんですか?」と聞かれると何とも応えようがない。

支度が整い橋を渡る時には、二人は場所を変えるところであった。随分葉叢の茂った林道には、ガクウツギやエゴノキ、小さなクサアジサイやタニウツギなど、良く見ると確かに賑やかな色彩もちりばめられた光景ではある。明治の頃、英国人I・バードさんをして「つまらない」と形容させた日本の山の色は、確かに緑一色と言っても良く、そんな中、トサカ尾山の大きな崖の色合いは、岩山の質感、辺りの空間を際立たせる。

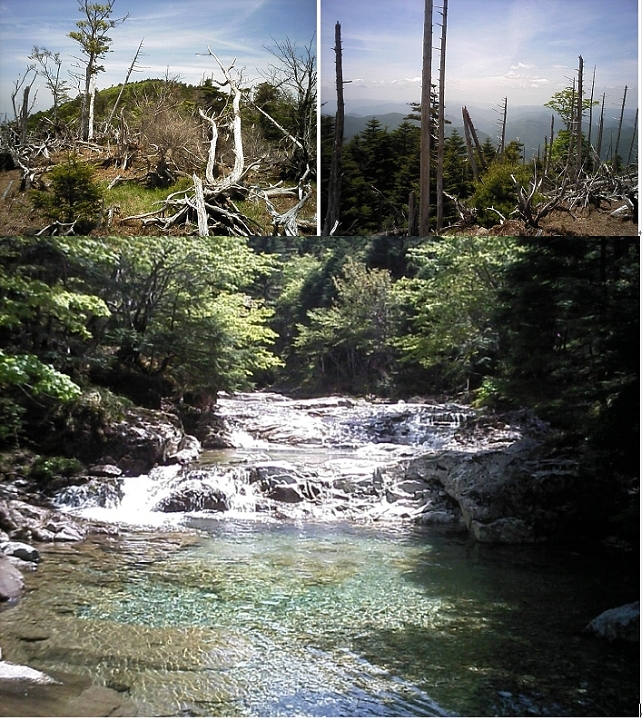

林道の終わりまでは杉と雑木が続く。杉の頂点ではオオルリが囀る。作業道に入ると杉林の斜面が続く。目の前の尾根には落葉樹が茂り、左側には大きく切れ落ちた、白川八丁の深い渓谷が伺える。杉林が切れると大きなブナや巨大なミズナラが現れ、モミやカエデの巨木も多い。尾根に上がると殆どブナが覆いつくす中、巨大なトウヒが混じるようになる。ブナの林を抜け1600を越えると俄かにトウヒの林となり、ブナ・カエデは散見できる程度に減少する。

1700を越えるとトウヒより寧ろシラビソが優勢であるように見え、しかし幼木の勢いはトウヒが勝っているようである。1m以下程度の元気な木は悉くトウヒであった。弥山の山腹を覆う白く枯れた林は恐らくシラビソだと思われ、比較検討の知識に欠けるのではあるが、凄い勢いで衰退しているように見えてしまう。シラビソの疎林になると背の低いカエデの仲間も多くなる。オオヤマレンゲはそんな中、真に消え入りそうな、こころ細い姿を見せる。まだ硬い蕾ながら、今年の花は数が多そうであった。

八剣谷に降りるとシラビソも幾らか元気がある。風の猛威を受けないだけ健やかに成長できるようである。谷の水は変わらず青く輝いている。やや流量が少なめである。深い瀞には足音に驚いたキリクチ(岩魚)が集まっている。個体数、サイズともに数年以前に比べ寂しくなった。随分大胆に禁を犯す人達がなければ、ここまでは変わらない。

今日は未だ誰とも出会わない。風が強く、気温が低く、雨も混じり、寒い。

(写真は別の日に写したものです)

|