車窓から差し込む日差しは温くても、温度計が指し示す値は4度。辺りの孟宗竹をなぎ払う、と表現したらちょっと過大表現、それくらいの風が吹き荒れていた。小金ガ岳登山口の火打岩から入山、杉林の手前ではルリビタキの番が風の無い山際で囀っていた。登山道に残る踏み跡から察するに、昨日あたりは相当のハイカーがあったらしい。 車窓から差し込む日差しは温くても、温度計が指し示す値は4度。辺りの孟宗竹をなぎ払う、と表現したらちょっと過大表現、それくらいの風が吹き荒れていた。小金ガ岳登山口の火打岩から入山、杉林の手前ではルリビタキの番が風の無い山際で囀っていた。登山道に残る踏み跡から察するに、昨日あたりは相当のハイカーがあったらしい。

谷川に沿い次第に高度を上げると1000年前の僧院の跡に達する。嘗ては大峰山を越える賑わいがあった事を伝える案内標識があり、防備のための土豪や馬駈場などを配していた事を伝える。賑わいは他の恨みを買い、大峰山との対立を招いたらしい。僧兵300の襲来で灰燼となったとのことであるが、300ほどの手勢を防ぎきれない一番の賑わいとは、総人口を加味してもどうも不思議だ。

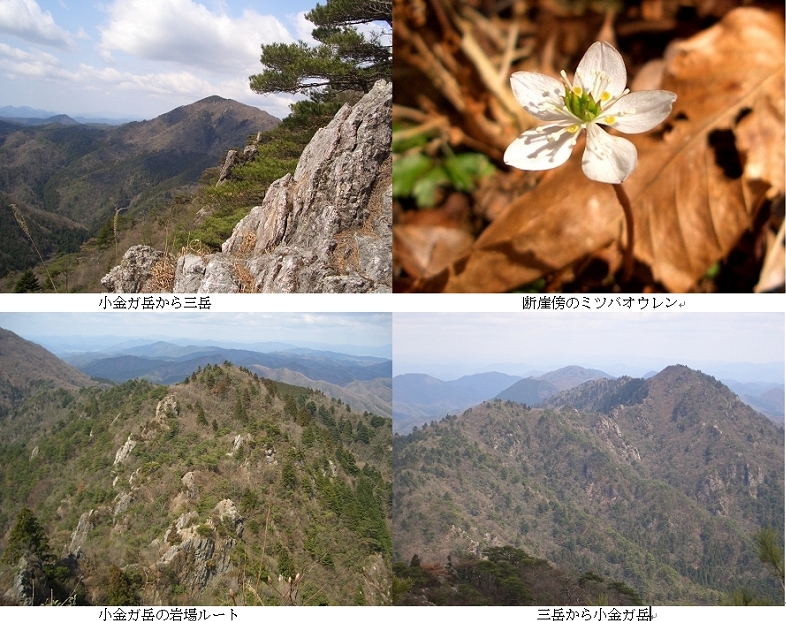

畑山ピーク横を抜けると小金ガ岳の南側に出る。コルまで下り、巌の突き出す南側斜面を上ると真新しい鎖が整備されている。滑りやすい下りでは有難い。風が無いので随分温く、突き出た岩場からの景色も申し分のない高度感があってなかなか楽しい。200m程の登りは直ぐに終わり、東からの登山道と出会って小金ガ岳ピークに出る。

無人のピークには北風が吹き募り真冬のように体温を奪う。西に続く三岳の質感は他を圧倒する。とわいえ非常に寒いので早々にオオタワへ向けて下山。掴んだ潅木の冷たいこと、風に混じって白いものがちらほらする。絶壁の直ぐ横から、オオタワから登ってくるハイカーの赤い衣服が、岩尾根に小さく見える。

登山道の直ぐ横に、今を盛りのバイカオウレンの小さな白い花が点在する。そろそろハイカーと遭遇するあたり、ちょうど北壁を過ぎたところで鎖場を登ってくるハイカーとの擦違のため小休止。登ってくる人はいずれも顔を高潮させ息遣いも荒く、温かそうである。よもや震えながら待っているとも思うまい。

一団が去り、次の集団との遭遇地点では先方が待って下さった。岩場を抜けるとオオタワまで植林地を下る。オオタワの駐車場は想像以上の車である。この人たちは何処へ消えたのだろう、と思わせるほどである。風を避け、ゼリー一つをエネルギー補給。やっぱり寒いので早々に三岳へ。きつい斜面には延々と階段が続き、すぐ後ろにストックを持ったおっちゃんが追い上げる。

おっちゃんは早かった。あれま、と思う間に追い越し追い抜いていく。ここで離されては一大事。付かず離れずおっちゃんの後ろに着けた。階段が終わり岩場を過ぎたところで下山の集団に遭遇、おっちゃんは石に腰掛一枚脱ぐ。その後も暫く休まれたのか、何時までたっても姿を見せない。こちらの心臓も限界で、加えて横腹が痛い。

三岳ピーク下の岩屋の前で、円の行者かなんだったか、兎に角ちょっと手を合わせて下山。少し下った岩の上から小金ガ岳が良く見える。案外人は少ないようで、岩場には人の姿は確認できない。南側の斜面で風の無い、膝を庇いながらゆっくり下る三岳道。やはり大峰山の僧に破壊されたと云う僧院跡を過ぎると「水飲場」である。

「水飲場」とばかり思っていた登山道の直ぐ横手は間違いで、斜面の下にそれはあった。そしてその周りには10人ほどのおっちゃんとおばちゃん。埋もれた水飲場を掘り返し、掃除をして湧き水の流れを回復したのは実に彼らの努力である。立派な石組みのものである。おっちゃん達から有意義な話を伺うことが出来た。この辺りには自生の6万本ものクリンソウがあるそうで、5月には山開きに合わせてお祭りもあるらしい。

おっちゃんたちと別れ、山腹を横切る踏み跡を辿ってみた。県道に下降するルートが有るはずであるからだ。古道はやや勾配を増し、どうやらオオタワ辺りを目指すものらしい。引き返して別の古道を辿ってみたが、やはり途中からは道らしい痕跡を留めていない。尾根からかなり険しい谷筋を辿り、最後はジャケツイバラの中を潜って県道に出た。

先に降りたおっちゃんたちと出会い、暫く立ち話をし、冷たい風の吹き止まない火打岩集落を抜け駐車地に戻った。

添付写真の「ミツバオウレン」は「バイカオウレン」の間違いですね。

|